新着情報

たいせつに

| 2023-10-30 | ||

今、各クラスは「みんなだいすき会」に向けての準備をしています。4月から異年齢クラスに取り組み、日々の保育や行事の考え方、取り組み方について会議を重ねながら準備してきました。また、コロナ開けと言うことで、以前に戻すのか?コロナ禍にあって工夫してきた中で良いものを残していくのか?ここに来ても頭を悩ましながらの試行錯誤が続いています。 いつも発表会のオペレッタなどは全てナレーションが入り、歌も入っているバージョンを使っていますが今回はカラオケバージョンですべてのセリフ、歌詞を子どもたちが歌いながら、お話ししながら進めています。今までも当園の保育方針の中で、「一人ひとりを大切にする」ことを掲げ、それぞれの個性を大切にし、その子自身の存在を認め、自己肯定感を高めるように保育してきました。この4月から縦割り保育を進めてきた中で、日々の保育において年長児は自ずとリーダーとしての役割を担っています。年中児は自分ができる分をがんばり、助けてほしい時には助けてと言えています。年少児も助けられるばかりでなく、自分のできる事も頑張り、お兄さんお姉さんの背中をしっかり見ています。大切にされている自分を知り、更に周りの友達の大切さに気付いていっているように感じられます。

|

||

布おむつって知っていますか?

| 2023-10-12 | ||

私が幼稚園に勤めた始めたころから紙おむつが出始めました。専門学校ではしきりに布おむつの良さと紙おむつの弊害を叩き込まれました。にもかかわらず、今は紙おむつが普通?常識?になっています。 |

||

スライドの映写機

| 2023-10-06 | ||

35年使っていたスライドの映写機がとうとう壊れました。もう、映写機は製造されておらず、某通販会社から中古を購入するしかないようです。私だけでなく若い先生たちももう子どもたちにこの映写機でスライドができないことをとても残念がっていました。スライドは映像が動きません。ですから物語が進むにつれ、子どもたちはそれぞれの心の中で想像を膨らませます。それは幼児の育ちの中で、そして人として生きていく上でとても大切で必要な力でもあります。今はもうすでに映像はどんどん動き、おしゃべりしてくれて、効果音まで響いてきます。とても興味をそそります。子どもたちもユーチューブやゲームの画面にくぎ付けです。その映像に慣れてしまうと自分から発想し、想像することが衰退します。私はできるだけ、スライドや絵本、紙芝居等の動かない絵。そして信頼できるお父さんお母さん、兄弟、保育者の生の声で語られる物語の中からそれぞれに想像を豊かに広げていってくれることを願っています。 |

||

リトミック

| 2023-09-28 | ||

幼いときから体幹をつくることは健康な生活をおくるためにはとても大切です。何かができるようになるにも根本的な体力がなければできません。鉄棒の前回りや逆上がり、跳び箱を跳ぶのも。雲梯を渡り切るのも。そして散歩をするのも体幹が大切になります。ピアノのリズムに合わせて、”亀”、”自転車”、 |

||

子ども同士

| 2023-09-22 | ||

帰りの玄関で保護者のお迎えを待つ子どもたち。満3才のIちゃんはお姉ちゃんの隣に座りたかったのにそこにはもうBちゃんが座っています。立っているIちゃんを見て何人かの子が「お姉ちゃんの隣に座りたいんだよね」と言うと「うん」。私はいつもは自己主張の少ないBちゃんが好んでそこに座っていたので、そこをどけてということを少しためらい、良い方法はないかと考えていたら、Tちゃんが出て来て、何人かのお友達に声をかけ、座っている位置をずれてもらい、もちろんBちゃんにも伝え、BちゃんもTちゃんの言葉に素直に場所をずれてくれて、Iちゃんはお姉ちゃんの隣に座れました。 |

||

運動会 その後

| 2023-09-22 | ||

15日(金)無事に運動会が終わりました。前日は土砂降りで、晴れたとしても水たまりが心配されるほどでしたが、まったく影響なく開催できました。4年ぶりの全園児揃っての運動会。観客数も4名へと増やしました。開会式のオープニングよさこいから拍手と声援が大きく、園児たちは喜びつつも緊張していました。今日になってまで、「よさこいの時声がいつもより出なかったんだよなあ」とつぶやいている子が居て、それぞれに分析しているのだなと感心しました。でも、私から見ると声が小さいとは思えませんでした。 |

||

運動会

| 2023-09-13 | ||

あさって15日(金)に運動会です。昨日は総練習でしたが雨が降り、園内のホールで行いました。ホールの中ですと、走る向きや、並ぶ場所の広さなどいつもとかってが違いますが、子どもたちはちゃんと保育者の話を聞き、判断して動いていました。滞ることなく、そして子どもたちの元気な頑張りに勇気をもらい、とっても楽しく総練習を終えました。当日もご家族の皆様と共に子どもたちの成長を喜びたいと願っています。 |

||

交通安全

| 2023-09-01 | ||

先日登園のバスが朝の送迎中にあおられ、クラクションを鳴らされました。まだ園児を載せる前でしたので、子どもたちへの影響はありませんでした。車も接触していません。朝のお忙しい時間に園バスが交通ルールを守りお子さんたちを安全に送迎するのは周りの方々にとってはご迷惑になるのでしょうか?忙しい時間帯に制限速度で走る園バスを追い越したくなる方々がいらっしゃるのもわかります。でも、私たちは大切なお子さんたちを送迎しているのです。お子さんたちはご家族はもちろん国の大切な宝です。尊い命です。お互いにそれぞれの存在を守るためにもう少しだけ配慮をいただければと思います。 |

||

行きて帰りし物語

| 2023-08-18 | ||

暑い暑い夏休みでした。北海道にしては珍しく毎日30度越え。夜も朝も気温が下がらず、湿度が高い。8月の半ばを過ぎてもまだ暑さは続く予報が出ています。皆さん体調を崩さないようにお気を付けください。 |

||

子どもの成長

| 2023-06-23 | ||

子どもは大人の数倍順応性があります。吸収力も高いです。感性も豊かです。ですからその子がどのように成長するかは周りの大人や環境が重要な関りをもっています。アメリカの実験で生まれてすぐの赤ちゃんに衣食住はちゃんと与えるが一切言葉をかけないで育てたら、1年たたないうちにみんな亡くなったそうです。動物の赤ちゃんは食べるものがあれば何とか生きていけます。でも人間はそうはいかないようです。周りでその環境、特に人の関りがなければ健全な成長にならないようです。そのかかわりもその子をいつくしみ、愛情をもって関わることです。環境として高価なもの、最新のものをそろえるのではなく、その子を愛している大人が周りにいることが一番大切です。愛して大切に育てていても、時には叱ることも、感情をぶつけてしまうこともあるでしょう。それが人間の営みです。優等生のお父さんお母さんでなくてよいのです。笑って泣いて、怒る。普通で。そのままで良いのです。 |

||

初めてのお茶

| 2023-06-09 | ||

今日は年長組の茶の日でした。昨年までの3年間はコロナ禍だったので、年間11回行っているところを5回から7回くらいの回数しかできませんでした。今年度はこの時期から行えて年間の予定を無理なくこなせそうです。 |

||

だるまさんがころんだ!

| 2023-05-12 | ||

縦割り保育をしていく中で、気づいたことです。子どもたちがルールのある遊びを始めました。同じ年の子たちとする時には、理解度が同じですが、異年齢の子たちと行う時にはルールを教え、覚えるところから始まります。人にものを教えるということは知っていることを言葉にして、相手にわかりやすく伝えなければなりません。その作業は大人でも大変なこと。それを年長組の子たちはちゃんと小さい子たちに寄り添って遊んでいました。そしてこちらが教えなくても、相手に合わせてそのルールを最初は少し簡単に変えたり、できない所は大きい組がホローしたり、変わってあげたりと。こちらが教えられることも多くあり、感動してみていました。そうやってかかわってもらった子たちはまた、自分たちが教える立場になると、ちゃんと受け継いでいくのだなあと感心しました。子どもたちのエネルギー、可能性は様々な可能性を秘めていますね。 |

||

お誕生会

| 2023-04-26 | ||

今日は4月生まれのお友達のお誕生会でした。6歳になった年長さん。4歳になった年少さん。3才になったひよこさん。今年度初めてのお誕生会。新入園の子たちは何が始まるのか?保育者から丁寧に説明されて、ホールに集まりました。前に呼ばれるお友達をとても羨ましそうにして、冠をもらう時には拍手をしていました。そしてお誕生日の歌をみんなで歌います。歌詞の中に「生まれてきてくれて本当にありがとう」とあります。一人ひとりの子どもたちの誕生を心から祝い感謝しました。 |

||

今日の保育

| 2023-04-11 | ||

昨日が入園式でした。3年ぶりに在園児も式に参加し、新入園児をお迎えしての入園式でした。緊張や不安がありながらも幼稚園生活を楽しみにしているご家族の思いが伝わってきました。 |

||

新学期

| 2023-04-07 | ||

本日から2023年度が始まりました。始業日の今日は進級児のみの登園です。エネルギーをいっぱい貯めて、玄関に立つ子どもたちは3学期から比べて、一回り大きくなったように思えます。この4月から縦割り保育を始め、園として一つ一つ細かな準備を進めてまいりました。研修を重ね、環境を整え、おもちゃやゲームの研究を時間をかけて行ってきました。お部屋に入り、様々なおもちゃを目の前にそれぞれに考え、遊びに入っていく姿をみて子どもたち一人ひとりの遊ぶ力、発想の力、創造の力を目の当たりにしました。それは生きる力につながっていきます。これからこの遊びの時間と空間が守られ、更に子どもたちの成長が育まれていくことを期待しつつ、取り組んでいきたいと考えています。 |

||

卒園のお茶会

| 2023-03-03 | ||

3月3日(金)は年長組が保護者の方々にお茶を点て、ふるまいました。年長組になると年に11回ほど、お茶の講師の方に来ていただき、幼児が無理なくお茶を点てられるように工夫したお点前を習います。日本の善き伝統文化を伝えていくために、そしてただ、点てて差し上げるのではなく、相手の思いになっておもてなしをすることも同時に学んでいきます。 |

||

ぶどうの会

| 2023-02-07 | ||

今日は今年度、最後の”ぶどうの会”でした。1年間、聖書のお話や子育ての相談など様々なお話をしてきました。コロナ禍にあって閉塞感のある中、誰かと話しができるというだけで、嬉しい思いがしました。 |

||

かおり雪まつり

| 2023-02-07 | ||

昨日、私は会議で札幌に行きました。電車の中も駅の中も様々な国々からの旅行客であふれていました。もうコロナ感染の心配はないかのようでした。私はまだまだ海外どころか、道外にも出ようとは考えていませんでした。”札幌雪祭り”にこんなに多くの方々がいらっしゃっているのだと改めて驚きました。 |

||

かぐわしいかおり

| 2023-02-02 | ||

当園の“かおり”という名前は聖書の中にある「かぐわしいかおり」を取りました。かおりというと皆さんはなんのかおりを思い浮かべますか?お花のかおり?甘いかおりのスウィーツやこってり熱々ラーメン?等それぞれですね。かおりを嗅ぐというのは五感の一つでもあります。五感は私たちが生きていくにはとても大切なものです。自分の危険を察知したり、安全を確認します。目で見た視界の確認。聞こえてくる音やにおいの確認。味を見ておいしいか?腐っているか?そして触ってみます。触って触れた感触は、まだ様々な判断ができない乳幼児にとってはとても重要な情報です。新入園児にとっては園長である私も初めて会う知らないおばさん。ワンワン泣いている3歳児を抱っこしていると、徐々にそこが安心した場であることを心と体で理解していきます。五感を働かせることは心と心のふれあいでもあり、そこから信頼関係が生まれてきます。乳児期に舌や肌で様々なものに触れて危険な物かそうでないものかを判断理解していきながら、幼児期には耳で聞き、目で見たものも判断基準が加わっていきます。そんな大切な五感の中に含まれる“かおり”という名の付く幼稚園。子どもたち自身が自分の心と体、周りを守れるよう、成長していけるよう、日々、努力していきたいと考えています。 |

||

今の社会について

| 2023-01-10 | ||

今でこそ、保育士や幼稚園教諭のお給料はこの数年で改善されてきてはいますが、もともとが低い所から始まっているので、社会の中ではどうなのかわかりません。補助金で賄われている面においては、やはり、園児の人数によって変わってきます。園児数が少なくても支援の必要なお子さんがいる場合は保育者の人数を増やさなければ安全な一人ひとりに手をかけれる保育はできません。 |

||

クリスマス会

| 2022-12-22 | ||

当園のクリスマス会のペイジェントは聖書に書かれている事実を劇にしていますから、ほとんど毎年同じ場面とセリフです。言葉使いがだいぶわかりやすくなったり、讃美歌が変わったり。ソロパートや少人数での歌の場面が増えたりと変化はありますが、内容は変わりません。今はどんどん新しく変わらなければならないことを求められる、何か変化していかなければ、選ばれない時代です。準備をしていて、本当に心から楽しんで喜んで賛美しているSちゃんが本当にほほえましく見えていました。でも、“きよしこの夜”を歌う時には少し厳かに歌うように言ってみる?と話していましたが、そのまま総練習をしたところ、“きよしこの夜”の時にはキャンドルサーヴィスですべてを暗くし、園児のそれぞれのペンライトのみの明かりだけのため、顔の表情はあまり見えないことに気づき、そのままとても喜んで賛美ができました。 |

||

非認知能力

| 2022-11-16 | ||

11月11日の“みんなだいすき会”には保護者の皆様がご観覧でき、感謝でした。ご家族を前にして、緊張して固まってしまう子。張り切って頑張れた子。いつも通りにできた子。など様々な表情を見せてくれました。どのクラスも日常の保育の展開から無理のない準備の中で、皆様に見ていただけたと思います。いま、報道でもされているように、非認知能力と認知能力について検討されています。発表会を例にとりますと、お遊戯やオペレッタ、言語劇などあらかじめ規制のものがあり、振り付けやセリフを教えられ、毎日練習をしてとても上手になったものを見せるのが認知能力です。誰が見ても、どこにいてもマニュアルややり方がわかればできる事です。 |

||

みんなだいすき会 Ⅰ

| 2022-11-08 | ||

今週金曜日は”みんなだいすき会”です。発表会です。保護者の方々に1人ひとりのお子さんたちの成長を見ていただきます。 |

||

感謝の会当日

| 2022-10-28 | ||

今日が感謝の会当日です。子どもたちにわかりやすく、畑で収穫された野菜や果物が豊かに実っていること。食べ物が豊かに与えられていることを目で見て聞きながら感謝しました。 |

||

感謝の会 Ⅱ

| 2022-10-27 | ||

今日は感謝の会の前準備として各クラスが調べてきた世界の国々についての発表をしました。 |

||

感謝の会

| 2022-10-26 | ||

今週末に園では”感謝の会”を行います。日々の恵み。食べるもの、着るもの、住むところ、平和な毎日。等を与えられていることに感謝します。子どもたちと自分たちが恵まれていることを一つ一つ確認しながらありがとうをしていきます。それと同時に世界や日本国内に目を向け、災害等で困っている方々や、飢餓で苦しんでいる子どもたち、戦争の中で恐怖の中にいる方々のこと等を保育者が調査し、子どもたちにわかりやすく、動画や資料を取り寄せたりみせます。時にはユニセフの方に来ていただいて子どもたち向けに説明をしていただきます。幼い心に戦争の恐さや食べることのできないつらさ。うでの太さで、ちゃんと食べれているかがわかること等。自分たちがどれだけ守られ、恵まれているかを知り、困っている方々に自分たちができる事を考える時間も作ります。小さいなりに子どもたちは各クラスで、感想や、今自分にできる事を考えます。保育者の取り組む姿勢が子どもたちにも伝わり、世界に目を向けることの大切さを知る良い機会になります。コロナ以前は保護者の方々にも参加していただき、一緒に考えていただきました。自分の、目の前の出来事だけではなく、隣の人や周りの人のことに、広く目むけ、心を配れていければ、きっと世界は平和になるのだろうと思わせられます。 |

||

絵本の世界

| 2022-10-18 | ||

絵本に特化した保育を行って3年がたちます。絵本の世界を楽しむことはとても広く深く様々な感性をはたらかせ、感受性を刺激されます。子どもたちのその部分を引き出して保育の中で展開させることはとても難しいことです。マニュアルはありません。子どもたちの発想や発した言葉をそこからどう発展させていくかは保育者の感性を働かせなければできないことです。 |

||

隣人って?

| 2022-10-04 | ||

聖書の中に”良きサマリヤ人”という記事があります。イエス様が話されたたとえ話です。イスラエスの1人の人が旅の途中、強盗に会い、暴行され、全ての持ち物を取られてしまいました。その後、そこを3人の人が通ります。1人目は祭司職にあり、神様の礼拝のために祭壇で奉仕をする人です。2人目はレビ人で、やはり神様に特別に選ばれた人たちで、日々神様への奉仕をささげている人です。しかし、2人とも、けがをして倒れている人を助けることなく、脇を通って行ってしまいました。3人目に来た人はサマリヤ人で、イスラエル人とはずっと昔から仲が悪く、お互いに毛嫌いをし、会わないようにして暮らすほどでした。 しかし、そのサマリヤ人はけがをしている人を見て、すぐに介抱し、宿まで連れていき、助けてくれたという話です。 |

||

信じられな~い!

| 2022-09-28 | ||

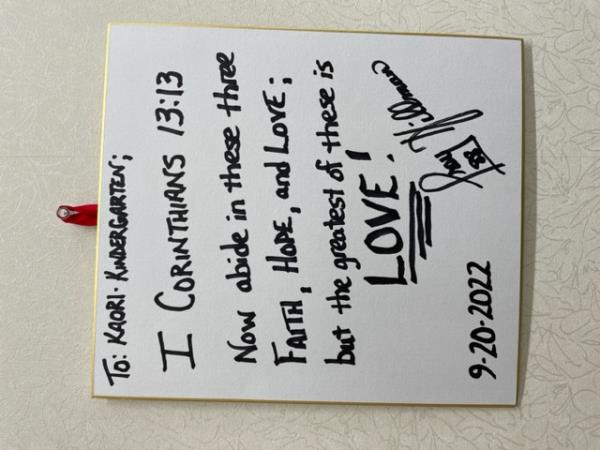

本当に信じられないことに、先週、日本ハムファイターズの元監督のヒルマンさんが幼稚園に訪問してくださいました。子どもたちにはヒルマンさんの説明から入りましたが、すみません。教職員が本当に喜んでおりました。ヒルマンさんは子どもたちから見ればなじみはありませんが、何よりも同じ聖書の神様を信じていることで、すぐに仲良くなりました。プレゼントを渡して”ワ、ワ、ワ一緒に”という讃美歌を歌いましたが、子どもたちはいつも以上に元気に披露していました。その空気には私たち教職員も驚くほどでした。そして、ヒルマンさんの好きな聖書のことば。コリント人への手紙第一13章13節を色紙に書いてくださり、子どもたちみんなが神様から愛されていることを熱く語っていただき、とてもあたたかな良い時間を過ごさせていただきました。 |

||

お誕生会

| 2022-08-31 | ||

今日は8月生まれのお友達の誕生会でした。恥ずかしそうにしながらも、冠を被らせてもらって、みんなに「生まれてきてくれて本当にありがとう!」とお祝いの歌を歌ってもらうと、本当に嬉しい心からの笑顔を見せてくれました。 |

||